摘要:山东滨州锰钢筛网产业自20世纪80年代从手工作坊起步,历经技术进步、规格型号齐全,机械化转型和集群化发展,形成涵盖原材料、加工和物流的完整产业链,成为国内矿山砂石和基建领域的重要产业,展现了县域特色产业的发展模式。

山东滨州锰钢筛网如今已是国内矿山、基建领域的 “硬通货”,但其发展并非一蹴而就。从 20 世纪 80 年代的手工小作坊,到如今涵盖原材料、加工、物流的完整产业集群,滨州用 40 余年时间完成了从 “跟跑者” 到 “引领者” 的蜕变。本文梳理其发展的四个关键阶段,解析产业崛起的底层逻辑,展现中国县域特色产业的成长样本。

一、起步阶段(1980-1995 年):从 “补锅匠” 到筛网作坊

(一)技术起点:手工锻造的 “土筛网”

(二)市场启蒙:矿山需求催生转型

1985 年前后,山东莱芜、淄博等地小型矿山兴起,急需耐磨筛网分离矿石。滨州手艺人发现,65Mn 弹簧钢(当时用于制作农机弹簧)经淬火后硬度显著提升(HRC 40-45),用其制作的筛网寿命是普通碳钢的 2-3 倍。于是,一批家庭作坊开始转型生产 “锰钢筛网”,虽仍以手工为主,但产品开始进入矿山市场。

(三)产业雏形:首批专业企业诞生

二、成长阶段(1996-2010 年):机械化转型与集群萌芽

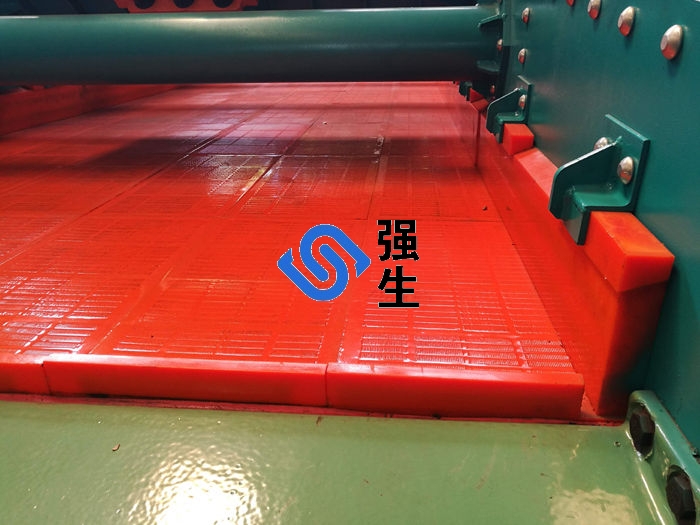

(一)设备升级:从手工到半自动生产线

1998 年,当地企业引入首台 400 吨数控冲床,网孔加工精度从 ±1mm 提升至 ±0.5mm,生产效率提高 10 倍。2005 年前后,热处理工艺从 “柴火淬火” 升级为箱式炉标准化处理(850℃淬火 + 300℃回火),65Mn 钢硬度稳定在 HRC 50-55,产品寿命从 3 个月延长至 6-8 个月。

(二)集群效应显现:从单打独斗到分工协作

原材料:3 家企业专注 65Mn 钢剪切、开平,提供标准化板料;

加工:多数企业聚焦冲压、热处理环节;

配件:10 余家企业生产筛网边框、固定螺栓等配套件。

(三)市场拓展:从本地到全国

三、壮大阶段(2011-2018 年):质量革命与品牌意识觉醒

(一)技术突破:破解耐磨与韧性平衡难题

2013 年,当地龙头企业与山东大学材料学院合作,研发 “双金属复合筛网”—— 表层为高铬铸铁(HRC 60-65),基层为 65Mn 钢(HRC 50-55),既保持耐磨性,又避免脆性断裂。该技术使产品寿命较纯锰钢筛网提升 50%。

(二)标准化生产:从 “非标” 到 “国标” 靠拢

(三)品牌化尝试:从 “滨州筛网” 到企业品牌

四、转型阶段(2019 年至今):智能化与多元化布局

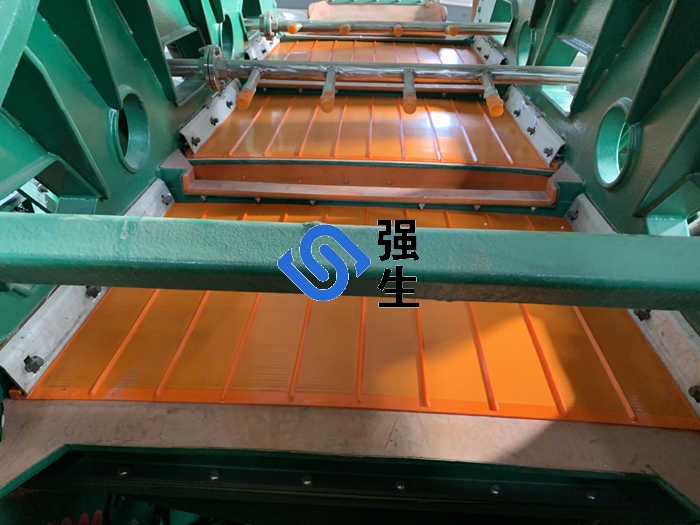

(一)智能化生产:从 “人海战术” 到无人车间

原材料入库至成品出库全流程由机器人操作;

热处理环节采用智能温控系统(温差≤±5℃);

质检引入机器视觉检测,网孔尺寸、毛刺等缺陷识别准确率达 99%。

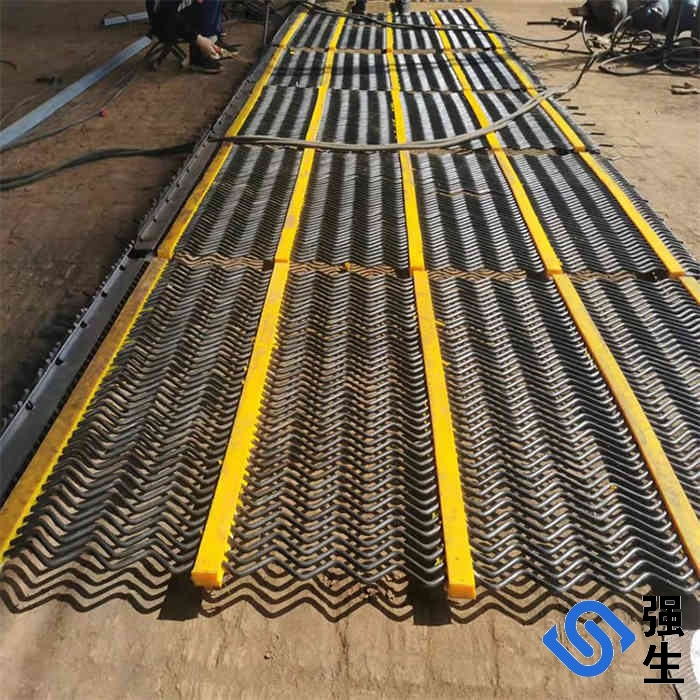

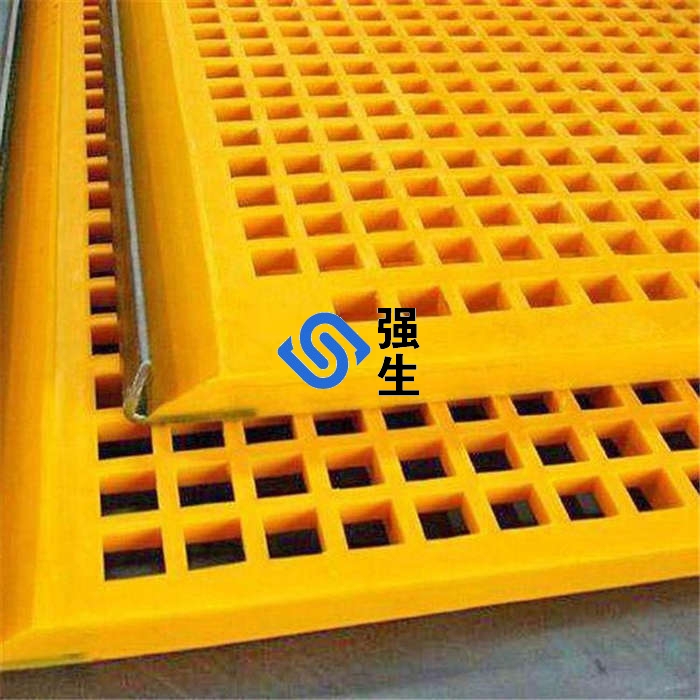

(二)产品多元化:从单一筛网到 “筛分解决方案”

定制化服务:根据矿山物料特性(如粒度、硬度)设计专用筛网(如梯形孔防堵筛网、高强度重型筛网);

成套设备:与振动筛厂家合作,提供 “筛网 + 设备” 一体化方案;

回收利用:建立废旧筛网回收体系,65Mn 钢回收率达 90%,降低原材料成本。

(三)市场升级:从国内到全球

五、发展动力:产业崛起的底层逻辑

(一)市场倒逼:需求牵引技术进步

(二)企业家精神:从 “小富即安” 到 “做大做强”

六、挑战与未来展望

原材料依赖:65Mn 钢 70% 依赖外部采购,价格波动影响成本;

国际竞争:印度、越南等新兴产区以低价冲击中低端市场;

高端领域:在超硬物料(如金刚石矿)筛分方面,与德国、瑞典企业仍有差距。

材料创新:研发新型耐磨合金(如铬锰钼钢),进一步提升寿命;

数字化服务:利用物联网技术,为客户提供筛网寿命预测、远程诊断等增值服务;

全球化布局:在矿产资源国建立生产基地,贴近市场降低成本。

山东省济南市锰钢筛网用户1月前

你好有高锰钢编织筛网吗,以下为规格型号 2.0丝5毫米孔1.98米宽 1.57米宽 2.0丝6孔1.98米宽 1.6丝6孔1.8米宽 2.0丝10孔1.98米宽 2.0丝8孔1.58米宽 请及时回复

管理员回复:有现货,可以直接订购

广西南宁锰钢筛网用户2月前

你好:孔径17—65mm,丝径7—14mm的锰钢筛网价格多少钱?

管理员回复:50-120元一平方,价格区别主要表现在包边、折边、弯钩、筛面夹胶等因素

山东省泰安锰钢筛网用户3月前

任何一个品牌的发展都是不容易而且艰辛的

管理员回复:很对,